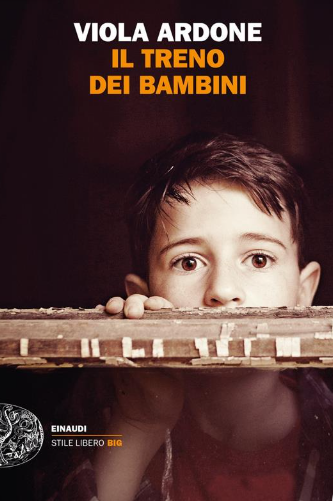

Il treno della Speranza: la storia di Amerigo

- Martina Nicelli

- 7 lug 2025

- Tempo di lettura: 3 min

“Voglio andare a casa, la casa dov’è?”.

Chi non si è mai fatto questa domanda è o molto giovane, o molto sereno. Io non sono nessuna delle due cose, e infatti il concetto di “casa”, “radici”, “origini” mi dilania tuttora. Ciclicamente si sopisce, e quando penso di aver raggiunto una conclusione, riparte a borbottare e a pungolare, fino a che non mi rendo conto che la questione è più che mai aperta.

La casa sei tu, la casa ti accoglie, ti plasma, ti sprona; la casa è stimolante o è il profumo delle lenzuola appena pulite? Casa è il profumo della genovese preparata dalla mamma, o un fastidioso prurito dietro le orecchie? Ma poi, radici e casa sono lo stesso concetto?

Casa, casa, casa, questa sconosciuta. Sembra chiederselo anche Amerigo Speranza, i suoi occhi da bimbo si illuminano di fronte a questa rivelazione.

Il treno dei bambini si ispira ad una vicenda storica poco nota: nel dopoguerra molte famiglie si trovarono a vivere situazioni di estrema povera e indigenza, soprattutto nel sud Italia. Il partito Comunista ideò un progetto, in nome della “so-li-da-rie-tà”: treni, che dal sud al nord, accompagnavano i bambini da famiglie più benestanti, disposte ad occuparsi di loro per qualche tempo.

La storia narra di uno di questi bambini, Amerigo, che vive solo con la mamma in un vicolo di Napoli. I due campano di espedienti, Amerigo non ha mai avuto un paio di scarpe e passa le sue giornate a guardare quelle degli altri. Sua mamma è una donna che la vita ha fatto diventare molto rude e poco affettiva. Questo è tutto il mondo di Amerigo, finché un giorno non viene caricato sul treno.

Al centro della storia c'è anche il rapporto tra una madre, Antonietta, e il proprio figlio; un rapporto basato su un sentimento di amore allo stato grezzo, quasi primitivo oserei definirlo, essenziale e scarno nelle sue esternazioni, un amore fortemente protettivo ed esclusivo che considera una potenziale minaccia qualsiasi intrusione proveniente dal mondo esterno nel suo guscio avvolgente.

Se la prima parte del romanzo, incentrata sull'infanzia di Amerigo, tocca il cuore e suscita tenerezza per la dolcezza e la determinazione con cui il bambino cerca di non lasciarsi sopraffare dal dolore della separazione dalla madre e dalla propria casa e per il timore di non essere accettato nella nuova famiglia, la seconda parte del libro, con un Amerigo ormai adulto, restituisce un senso di malinconia, amarezza e rabbia. Emerge una consapevolezza dolorosa: un vuoto profondo che l'orgoglio ha impedito di colmare, rifiutando una casa e un amore – quello materno – altrettanto orgoglioso, incapace di compromessi, che chiede riconoscenza per i sacrifici affrontati ma non riesce ad esprimersi attraverso gesti semplici, quotidiani.

Concludo questo romanzo senza risposte, forse la ricerca delle proprie origini e l’appartenenza ad un mondo (quale, poi) non erano nella mente di Viola Ardone, forse lo erano ma non così tanto. Probabilmente questo romanzo parla di tanto altro, e se leggete altre recensioni, ve lo confermeranno.

D’altronde, a volte i libri non ci raccontano solo ciò che contengono, ma anche ciò che noi desideriamo vedere. Ogni lettore porta con sé un vissuto, un bisogno, una sensibilità particolare, e così accade che in un romanzo cogliamo soprattutto ciò che ci parla direttamente al cuore. Ma questo sguardo personale, per quanto autentico, non sempre coincide con il tema centrale dell’opera. È proprio in questa distanza — tra ciò che il libro dice e ciò che noi leggiamo — che si rivela la forza della letteratura: la capacità di rifletterci, di farci da specchio, anche quando guarda altrove.

Commenti